もっとも、世界的な景気の低温状態を反映し、上昇が予測される都市でも、せいぜい物価上昇率プラスアルファといった程度です。

各都市の2016年予測値(年間上昇率)が示されたグラフ(灰色)は以下のとおりです。

左半分が戸建て、右半分がマンションとなっています。

NAB Quarterly Australian Residential Property Survey

戸建てとマンションの価格の動きが大きく異なる点は以前から指摘されており、今回は分けて表示されています。

シドニー、メルボルンでは、全般に上昇率が急減速し、本当にブームも終わりを迎えそうです。

メルボルンのマンションに至っては、マイナス圏に沈みそうと予測されています。これは、都心に近い再開発エリアで、高層マンションの過剰供給が起こっているためと言われています。

天然資源産業中心のパースでは、2015年に続き、2016年も下落が続くと予測されています。

東京の近年の値上がり局面では、データ上、戸建てよりもマンションのほうが値上がりしました。東京では戸建ての多くが郊外に存在し、マンションの多くが都心近くにあるためと思われます。

オーストラリアでは、都心近くにもまだまだ戸建てが多く、徐々にマンションに建て替わっているという段階です。

敷地の大きい戸建ての場合、将来のマンション開発の可能性を織り込んだ価格で取引され、この点も、区分マンションより値上がりしやすい要因となっています。

一等地では、基本的に、戸建ての数は年々減少し、マンションは年々増加しています。需要と供給の面からも戸建てのほうがキャピタルゲインしやすい状況です。

一方で、マンションの乱開発が起こっている地区では、投資家の資金流入が滞ると、マンションの値崩れが起きやすいと言われています。

もっとも、将来、ディベロッパーに高く売れそうな戸建てというと、好立地で敷地面積もそれなりに大きいということですから、価格帯の面で、なかなか参入は難しいのが実際です。

また、戸建てのほうが、価格の割に家賃もあまり取れないうえ、維持管理の手間もかかります。戸建てのほうがキャピタルゲインのチャンスが大きいと分かっていても、自分が住まない場合は、ランニングコストを捻出するのもなかなか難しい側面もあります。

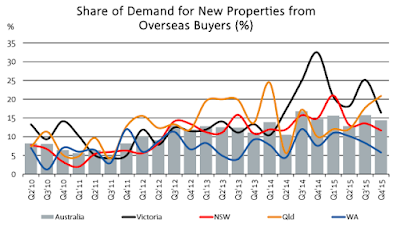

以下は、外国人投資家の動向を示したグラフです。

すでに相当な値上がりを見せたシドニー(赤)、メルボルン(黒)方面への投資が減少し、割安と言われるブリスベン・ゴールドコースト方面(オレンジ)への投資が活発化しています。

NAB Quarterly Australian Residential Property Survey

冒頭で紹介した各都市の上昇率予測は、全体の数値にすぎません。

東京でも、港区と足立区の物件では値動きが異なるのと同様、シドニーの中でも、5%上昇する地区もあれば、5%下落する地区もあります。

以下は各州の中で、平均以上の値上がりが期待される地区が示されたものです。

表の中でBrisbane、Sydneyとあるのは、各都市のビジネスの中心地区(Central Business District)のことです。個人的にはど真ん中への投資は好みではありませんが。東京に例えれば、新宿や丸の内に住みたいとはあまり思いませんので。

クイーンズランド州(ブリスベン)の中で言うと、Bulimba、New Farm、Teneriffeのエリアは、都心に近く便利な立地である一方で、大型マンション開発ができるような土地の新規供給が限られること、建築規制のため高層マンションを建てられないことから、平均以上にキャピタルゲインしやすい地区として選定されていると考えられます。

NAB Quarterly Australian Residential Property Survey