以下はメルボルンでの長期的な住宅価格の推移を表しています。市の中心部からの距離に応じて、代表的な地区での1981年時点(ピンク)と2008年時点(赤)の価格、そして価格の上昇率(点線)が示されています。

Source: Australian Housing and Urban Research Institute

人口増加、所得の向上、物価上昇のため、全般的に価格は上昇していますが、地区によって2倍から4倍と明暗が分かれています。

同じ時期に不動産を購入した人の間でも、5,000万円の物件が1億円になった人もいれば、2億円になった人もいるということです。自分の老後の選択肢、子孫に受け継ぐ資産の規模という観点では、これは大きな違いです。

一昔前までは、比較的裕福な層は、やや都心から離れた緑豊かな住宅街を好むのが一般的でした。1981年時点で見ると、都心から11km離れたCaulfield地区が最も価格が高くなっています。

2008年時点で見ると、この地区の価格自体は他と比べてまだ高い方ではありますが、1981年からの上昇率(表の点線)で見ると最低水準となっています。

住むのにはいい地区だったかもしれませんが、投資としてはあまり良いリターンを生んでいません。

これは、20数年のうちに、高所得層が住みたいエリアが少し変わってきたことが原因です。

都市の規模が拡大するにつれて、慢性的な渋滞など通勤の大変さが増します。仕事で忙しい高所得層は、都心に近い、通勤に便利な立地を好むようになります。

また、大きな庭付きの郊外の戸建てよりも、徒歩でカフェやレストランに行ける便利な立地のマンションを好む人が増えたというライフスタイルの変化もあるでしょう。

一方で、都心からの距離33kmのCarrum地区も大幅な上昇率を見せています。1981年時点では最も低価格の地区で、2008年時点でも低価格のほうではありますが、伸び率では350%と大幅に上昇しています。

シドニーでも同様の値動きを見せた周辺地区がありますが、鉄道が敷設されるなど、利便性が向上し大きく価格が上がるケースもあります。価格や家賃が急速に上昇するに従い、住民の所得層も変わっているはずです。

結果論で見れば、遠方の郊外のほうがリターンは大きかったということも起こるかもしれません。

もっとも、鉄道の敷設計画があっても、将来の財政状況や政権交代などによって、本当に期限どおりに完了するかは分かりません。

プロジェクトの完成に賭けるのはギャンブルに等しいですから、私なら、特段のプロジェクトと関係なく、人口が増え、所得水準も向上している地区を選びます。

シドニーやメルボルンではまだまだ人口増が続きますから、これまでの傾向も続くと予測されます。

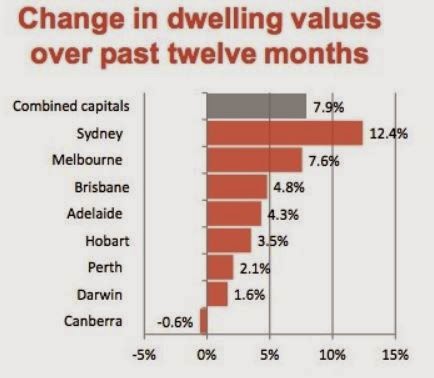

また、これからメルボルンのような大都市への成長が見込まれるブリスベンでも、過去のメルボルンで見られた傾向がこれから表れると考えれば、この点を先回りして投資すべき地区の選定を行うことができるでしょう。