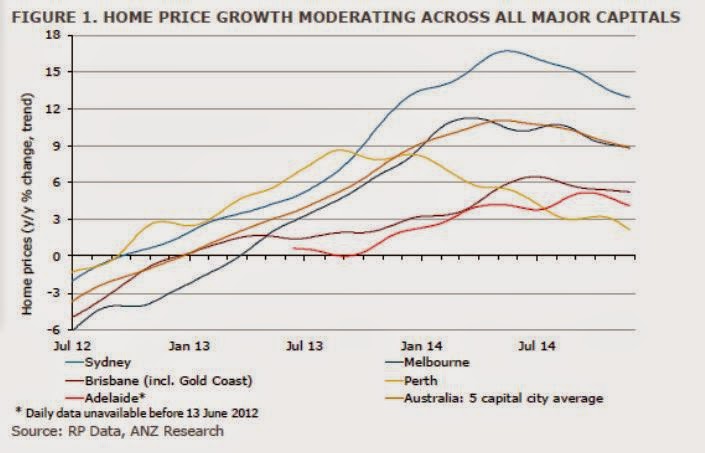

豪4大銀行の一角、ANZの調査によると、オーストラリア主要都市の不動産価格は上昇を続けているものの、上昇スピードが緩やかになっている傾向が読み取れます。

以下のグラフを見ると、2014年7月ごろをピークに上昇率が鈍化しています。(値下がりではありません)

Source: propertyupdate.com.au

シドニーに関しては、一時は年率15%を超える上昇を見せ、バブルではないかとの議論もありました。むしろ今回の減速は中長期的なマーケットにとっては好ましいかもしれません。

減速したとはいえ、なお年13%程度のスピードで価格が上昇している状況です。マイナス圏に入るのはまだ先になりそうです。

一方で、出遅れ銘柄として投資家から期待されていたブリスベンですが、落ち込みはないものの、他都市と同様に上昇速度が落ち着いている傾向が見えます。

このまま全国的な傾向に飲まれて価格上昇が止まるのか、それとも他都市からの投資が向かうことで出遅れを取り戻すのか、注目を集めています。

天然資源産業の都市としてこれまで急速に成長してきたパースですが、鉄鉱石価格の下落に伴い、大都市の中でもいち早く価格の減速が始まりました。

このままでいくと、そう遠くない時期にマイナス圏に突入しそうです。

地元の投資家のように機動的に動くのが難しい外国人投資家には、やはり多様な産業に支えられた大都市での投資をお勧めします。

オーストラリアでいえば、シドニー、メルボルン、ブリスベンが基本です。

それ以外の都市は、天然資源、観光など、特定の産業に経済も雇用も頼っていることが多く、浮き沈みが激しい傾向にあります。

つい数年前まで、オーストラリア人にも、高利回りで価格もどんどん上がっているということで、地方の小さな資源都市への投資がブームになっていたことがありました。

資源業界が活況の時期には、こうした小さな地方都市に一気に労働者が集まり、不足する住宅をめぐって家賃、価格とも急上昇しました。

家賃収入だけでも利回り10%、さらに物件価格が数年で2倍になったというケースもあったようです。良い時期に参入し、無事に売り抜けた投資家の中には、短期間で財を成した人もいたでしょう。

その頃は、ローンを組んで買えば買うほど儲かったという世界です。

しかし資源価格が下落し、鉱山も閉山となると、一気に街から人がいなくなります。かつての日本の炭鉱町のような状況です。不動産の価値が数年前のピークから半額に下がったエリアも珍しくありません。

そんなエリアで、まだまだ上がると思って5000万円で家を買った投資家は、今頃は2500万円の含み損を抱えていることになります。

ところで、日本人向けに紹介されている海外物件も、知名度や馴染みがあることが理由と思いますが、リゾート地が多いように見受けられます。

自分が住むことを主目的にするなら素晴らしい場所ですが、投資が目的であれば注意を要します。

地域経済が観光産業に依存しているケースがほとんどと思いますので、基本的に浮き沈みが激しいエリアです。

家計の観点からは、観光はいわば贅沢品ですから、景気が悪くなれば一番に切り詰められます。

そうした浮き沈みの激しいエリアで投資する場合は参入時期(高値掴みしないこと)が非常に大切です。

いくら将来は人口が増える見込みだといっても、バブル的な高値から落ち込んだ後、ピークの水準まで回復するのに10年かかることもあります。

底値水準で買って、ブームが来れば大当たりとなる可能性ももちろんありますが、海外で、それも不動産という高額投資でそういう勝負に出るべきかと考えると、当方は否定的です。

底値かどうかという点でも、景気の影響で足を引っ張られているのが原因か、それとも観光地としての地盤沈下が原因か見極めないといけませんから、現地に住んでいても判断は難しいです。