以下のグラフは政府統計局が公表した、各都市の住宅価格の推移です。

2008年からのデータで見ると、直近3年のシドニー(青線)の価格上昇は相当急激です。

(各都市、2008年の価格を100)

Source: propertyupdate.com.au

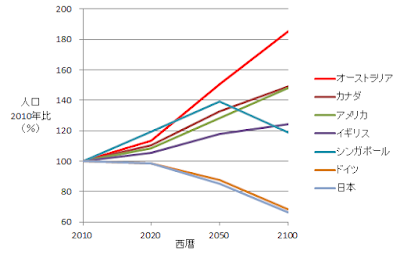

一方、時間軸をもう少し長くとって、2003年からの価格推移で見ると、以下のグラフのようになっています。(各都市、2003年の価格を100)

Source: propertyupdate.com.au

確かに、近年の値動きだけを見れば、シドニー(青線)が急上昇していますが、2003年との価格比では、他都市の後塵を拝しています。もう少し上昇が続けば、ようやくブリスベン、アデレードに追い付くという水準です。

パースやメルボルンにはまだ及びません。

2004年から2008年にかけて資源ブームの恩恵で住宅価格も上昇した他都市に比べ、当時は冴えなかったシドニーですが、ようやく今、その価値が見直され、他都市が過去10年に上昇した分を追いかけている局面であるとも言えます。

また、パース(黄色)を見ると、鉄鉱石産業の拠点都市として、資源ブームの2006年まですさまじい価格上昇が起きました。その後、資源ブームの終焉とともに、住宅価格も多少は下落していますが、それでも、バブル崩壊と言う程ではありません。

もっとも、ピーク時期に無理をしてローンを組んで投資した場合は、家賃収入の低迷も合せ、相当な衝撃を受けたと推察します。

資源価格の影響を受けやすいパースでは、住宅価格の上下動が見られますが、全体として見れば緩やかな上昇が続いています。資源価格の低迷が続く中でも、人口の増加が続き、価格を下支えしていると考えられます。

なお、パース都市圏は人口200万人規模です。資源産業のみに依存した小規模な地方都市では、ブーム終焉で住宅価格が半分に下落したエリアもあります。

中期で見たシドニー市場の立ち位置、また、他都市での不動産ブーム後の価格の推移から考えると、今後、シドニーの価格上昇がピークに達したとしても、大幅下落(もとの価格水準に戻る)ということはなさそうです。

せいぜい(これから訪れる)ピークから10%ほど下落し、しばらく横ばいが続くというのが穏当な予測だと考えます。ただし、物価上昇率が年2~3%のオーストラリアでは、価格の横ばいは実質的には緩やかな値下がりを意味します。

今回のピークは1、2年のうちに訪れそうですが、上記グラフの2010年~2012年のような調整時期を経て、オーストラリアの人口、経済の成長が続く限り、また次の価格上昇サイクルに入っていくだろうと考えます。

先日公表された政府のデータでも、2015年3月末までの四半期で、シドニーの住宅市場は年率換算10%を超えるペースで上昇が続いています。

いつピークを迎えそうかについては、専門家でも意見が分かれていますが、おそらく急にマイナスに振れるということはなく、まず上昇スピードが減速し、ついにマイナスになるというシナリオが妥当だと考えます。

シドニー住宅市場の上昇スピード減速については、半年ほど前にそのような兆候が表れ、「いよいよブーム終焉か」という報道もたくさんありましたが、また元の上昇スピードに戻っています。

1980年代後半の日本での株、不動産バブルと同様、一時的な調整でまた上を目指すのか、本格的な下落の始まりなのかは、最終結果を見ないと分からないかもしれません。

さらに価格が上昇した場合、儲けそこなってしまう(実需層にとっては、マイホームが夢のまた夢になってしまう)という怖れと、近く下落に転じた場合、高値掴みになってしまうという怖れで、オーストラリア国内でもジレンマになっています。

中長期的な視点で、しかも現金で購入できる投資家層にとっては、一時的に価格が下落しても、10年後に今よりも値上がりしていればいいと考えるなら、今、シドニーで購入するのもありでしょう。これからさらに値上がりが続く可能性もありますし、待っていれば値段が下がるとも限りません。

現在、中国本土からの投資資金が大量に入ってきていますが、彼らのうち概ね7割は現金購入(キャッシュ一括払い)と言われています。

一方、ローンを組んで投資する場合、現在のシドニー市況ではリスクが高いと考えます。どの国で資金を調達するかにもよりますが、中期で見れば金利が上がる可能性が高いでしょう。

緊急用の十分な資金がある場合は別ですが、返済が苦しくなり、値段が下がったところで売らざるを得ないとなると、結果的に高値掴みをしたことになります。

仮に購入時と同じ値段で売却できたとしても、売買の諸経費、税金も考慮すれば、数百万円の損失となる可能性があります。

現在のシドニー市況は、既存の参入者がさらに資産を増やす(可能性がある)局面、あるいは、多少損失が出ても構わないという富裕層がさらに賭け金を増やす局面と考えます。

これから資産を築きたい層、損失が出ると困る層にはリスクが高い局面です。

結果的に、さらなる価格上昇局面を逃すことになるかもしれません。しかし、金額の大きい不動産投資で大きな失敗をしては、立ち直るのも容易ではありません。

数百万円の損失など大したことはない、それよりも海外への資産分散を優先したいという投資家は別ですが、現在のシドニー市場で新規参入するのは、大きな勝負に出ているという認識で臨む必要があると考えます。