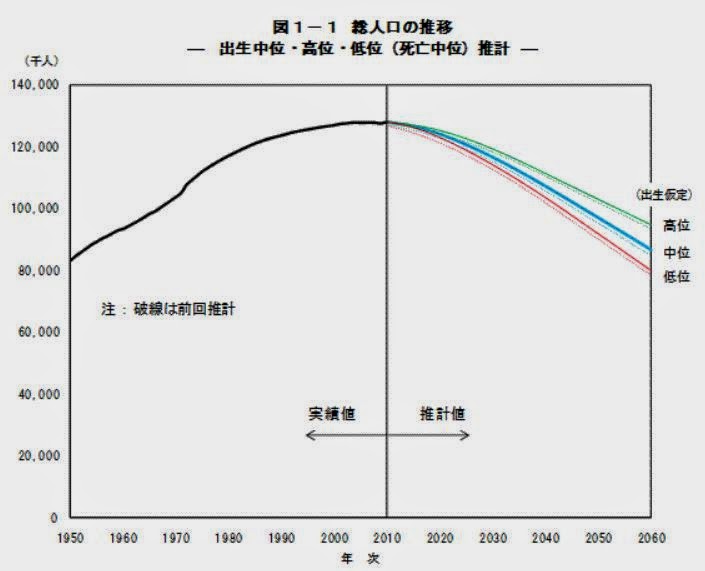

日本の人口は、2013年の1年間で、約23万人の減少でした。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、これまでの傾向が続いた場合、2048年には1億人を割り込み、2060年には8,674万人と、現在と比べて3割の減少が予測されています。

Source: 国立社会保障・人口問題研究所

一方、オーストラリアの人口は、2013年3月末までの1年間で、約40万人増加しました。総人口が2,300万人ですので、1.8%の増加です。(移民・国境警備省データ)

増加の要因は、60%が移民の増加、40%が自然増です。

以下のグラフの「移民の純増数(NOM)」を見ると、資源ブームに沸いた数年前のピーク時には劣りますが、歴史的に見て高い水準で推移しています。

移民に関しては、近年、概ね50万人が新たに流入し、25万人が流出しています。差し引きで毎年25万人ほど、オーストラリアに留まる人が増えている状況です。

そして当面の間、このペースでの移民増加が予測されています。

なお、流入としてカウントされているのは、12か月以上滞在可能なビザを取得してオーストラリアへ越してきた人数で、留学、ワーホリも含まれています。

必ずしも国籍取得、永住というわけではありませんが、毎年、流出よりも流入のほうが多いことから、ビザの更新などで事実上の永住になっている方が多いようです。

また、統計上、流入、流出数には、それぞれ約8万人のオーストラリア国籍者も含まれています。

特に若い人には、ロンドンに住んでみたいという人が大勢います。それでも、4、5年経つとオーストラリアに戻ってくる人も多いようです。流入、流出数には、こうしたオーストラリア人移住者の数も含まれています。

次に、人口の自然増についてです。オーストラリアの自然増は、毎年15万人程度です。

出生率は1.9ですので、先進国の中では高い出生率を保っています。

もっとも子供の数がどんどん増えているわけでなく、自然増の要因は、寿命の延びにあるようです。

出生率が人口維持に必要とされる2.1を下回っており、長期的には人口の平均年齢の上昇が徐々に進んでいくと予測されています。

もっとも、アジアを中心に30歳前後の若い移民が入ってきており、当面は高齢化社会とは無縁のようです。

なお、現在の平均年齢は37歳で、2040年は40歳になると予測されています。(日本は現在で45歳、2040年で50歳)

ところで、日本でも人口維持の手段として、移民受入れが議論されています。もっとも、高度人材ということで選別をするのであれば、伝統的に移民に選好されているアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなどと、高度人材を引き付ける魅力で競争しなければなりません。

仕事がある間だけの出稼ぎ移民ならニーズはあるかもしれません。しかし、人口の維持という観点で移民を迎えるのであれば、長らく家族とともに日本に留まり、納税、社会保障の負担、そして次世代の育成でも貢献してもらう必要があるでしょう。

制度として移民の受け入れを開始するだけでなく、他の受け入れ国と比較して相応のメリットを提供できるか、祖国を離れてまで人生を過ごす場所として魅力を感じてもらえるかがポイントになるのではないでしょうか。